イベント

2022年度

公開セミナー

テーマ

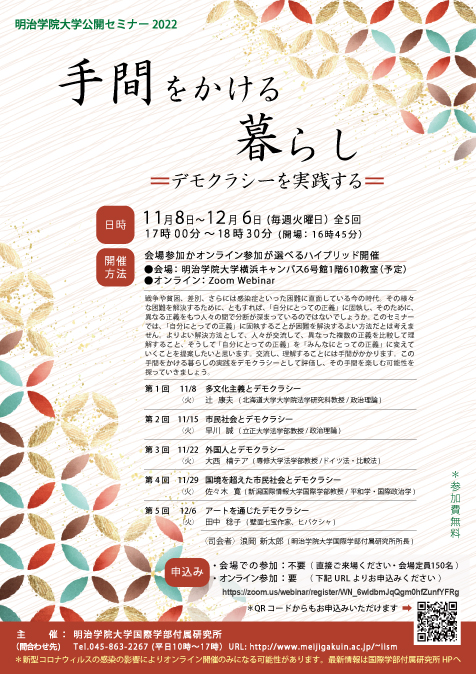

手間をかける暮らし―デモクラシーを実践する―

戦争や貧困、差別、さらには感染症といった困難に直面している今の時代。その様々な困難を解決するために、ともすれば、「自分にとっての正義」に固執し、そのために、異なる正義をもつ人々の間で分断が深まっているのではないでしょうか。このセミナーでは、「自分にとっての正義」に固執することが困難を解決するよい方法だとは考えません。よりよい解決方法として、人々が交流して、異なった複数の正義を比較して理解すること、そうして「自分にとっての正義」を「みんなにとっての正義」に変えていくことを提案したいと思います。交流し、理解することには手間がかかります。この手間をかける暮らしの実践をデモクラシーとして評価し、その手間を楽しむ可能性を探っていきましょう。

開催日時 |

2022年11月8・15・22・29日・12月6日 (毎週火曜日 全5回) 17時00分-18時30分(開場 16時45分) |

|---|---|

開催方法 |

会場参加かオンライン参加が選べるハイブリッド開催 |

会場(申込不要) |

明治学院大学横浜キャンパス 6号館1階610教室 |

オンライン(要申込) |

Zoom Webinar |

参加費無料 |

| 開催日 | ゲスト | テーマ | |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 11/08 (火) |

辻 康夫 (北海道大学大学院法学研究科教授) |

多文化主義とデモクラシー | 【講演要旨】 多文化主義とは、文化的・民族的マイノリティの文化・コミュニティを尊重支援しつつ、これらを全体社会へ統合するビジョンである。グローバル化が進むなかで、日本でも「多文化主義」の必要が語られるようになった。近代国家は「国民国家nation sate」としての自己理解を持ち、国家と民族の単位が一致し、「国民文化」が全員に共有されることを想定している。近代国家の形成過程では、諸民族が国家形成をめざす力学と、国家が中央集権を進めながら、国民文化を形成する力学が合わさって、「国民国家」が形成されたのである。ところが、このプロセスは常に不完全であり、いずれの国家においても、国内に文化的・民族的マイノリティの集団が存在する。典型的なものは、地域的・言語的マイノリティ、先住民、移民・難民である。・・・ ⇒ 全文 |

| 第2回 | 11/15 (火) |

早川 誠 (立正大学法学部教授) |

市民社会とデモクラシー | 【講演要旨】 日本においてデモクラシーを実現するための主な制度は、いわゆる「代表制」である。国政レベルであれば国民の代表である国会議員による国会が、自治体レベルでは住民の代表である地方議員による地方議会が(国政とはやや意味が違うが)、デモクラシーの主舞台である。ところが、この代表制に対する信頼度は、国際比較のデータを見る限り、日本では低い。こうした信頼性の低さが、ポピュリズムや過激な行動の背景になる可能性もある。その一方で、デモクラシーを制度上の代表制以外のところに求めるのも自然なことである。古代ギリシア以来、人びとが政治に直接参加することがデモクラシーの根本である、という考えは根強く残ってきた。たとえ国や自治体レベルの制度的な政治がうまく働かなくても、人びとの生活の中でデモクラシーは実践できるのであり、そうした実践の方がデモクラシーの根源的な意味に近い、という考え方である。・・・⇒全文 |

| 第3回 | 11/22 (火) |

大西 楠テア (専修大学法学部教授) |

外国人とデモクラシー | 【講演要旨】 公開セミナーの共通テーマ「手間をかける暮らし」においては、人々が交流し、他者を理解して「みんなにとっての正義」を形作っていく実践をデモクラシーとして評価している。この共通テーマに対して、本講演においては、公共にとって必要なこと、社会の在り方ついて、外国人と「一緒に決める(mit entscheiden)」という視点からの考察を行う。すなわち、ドイツにおける外国人の政治参加に関する制度の考察を通じて、ドイツにおける外国人の社会統合の在り方にアプローチする。・・・ ⇒ 全文 |

| 第4回 | 11/29 (火) |

佐々木 寛 (新潟国際情報大学国際学部教授) |

国境を越えた市民社会とデモクラシー | 【講演要旨】 2022年2月のロシア軍によるウクライナ侵攻は、20世紀以降積み上げられてきた国際法秩序を破壊した。またこの戦争で、人類史上初めて、原子力発電所が軍事的な標的となった。原発は、故意に破壊されれば、社会にとって核兵器と同様の破壊性をもち、エネルギー問題のみならず、もはや安全保障問題の文脈で議論されなければならなくなった。 現代戦争は、戦争の日常化、ハイブリッド化、非人間化、高速化、宇宙化、情報化といった特徴をもち、軍人の生命や軍事施設のみならず、容易に、市民の生命や生活を破壊する。現在、「民主主義」や「正義」を自己演出するアメリカや西側諸国、ウクライナの指導者たちも、国益優先の論理、そして資源エネルギーを背景にした、戦争経済の論理から免れてはいない。このような、現代戦争や暴力の〈構造〉は、平和研究が指摘してきた、重層的な「帝国システム」の枠組みで捉える必要がある。現代戦争においては、何よりもまず、国家対国家ではなく、国家対市民社会の側面を透視することが重要であり、日本国憲法の前文に書かれたリアリズムは、その点を最も良く反映している。・・・ ⇒ 全文 |

| 第5回 | 12/07 (火) |

田中 稔子 (壁面七宝作家、ヒバクシャ) |

アートを通じたデモクラシー | 【講演要旨】 過去にマイノリティ集団に対して行われた深刻な加害行為に対して、その清算・修復を求める動きが強まっている。これに応えて、各国政府や自治体、企業、大学、教会など、多様な団体が検証・謝罪・補償などを行うようになった。これにあわせて、過去の不正に注目しつつ、歴史を見直す動きも広がっている。他方で、このような動きに対しては、疑問や批判も提起されている。・・・ ⇒ 全文 |

<司会者> 浪岡 新太郎(国際学部付属研究所 所長)

お問い合わせ先

国際学部付属研究所

TEL. 045-863-2267 (受付時間:平日 10時半-16時半)

Email: frontier(at)k.meijigakuin.ac.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい.

Email: frontier(at)k.meijigakuin.ac.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい.